varnmala in hindi (हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन): अगर आप हिंदी को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हिंदी वर्णमाला (Hindi Varnamala) का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस लेख में हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी दी है जिससे कि आप हिंदी को अच्छी तरह सीख और समझ सकेंगे।

हिंदी वर्णमाला (Varnmala in Hindi)

वर्ण या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ‘वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की बात करें तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला (Hindi Varnamala) कहते हैं। आपको बता दें कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 अक्षर होते हैं जिनमे से 11 स्वर और 33 व्यंजन है।

वर्ण- ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है और ध्वनि वर्ण की उच्चारित रूप होती है। वर्ण भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते।

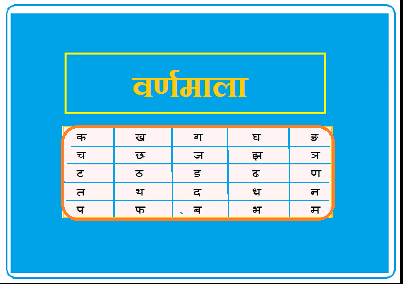

मानक हिंदी वर्णमाला

मूल रूप से हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं जिनमे से 10 स्वर और 35 व्यंजन है। लेकिन लेखन के आधार पर बात करें तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं जिनमे से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन) हैं।

| हिंदी में स्वर | अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ (अं) (अ:) |

(कुल = 10 + (3) = 13]

| क वर्ग | क ख ग घ ङ |

| च वर्ग | च छ ज झ ञ |

| ट वर्ग | ट ठ ड (ड़) ढ (ढ़) ण (द्विगुण व्यंजन-(ड़) (ढ़) |

| त वर्ग | त थ द ध न |

| प वर्ग | प फ ब भ म |

| अंतःस्थ | य र ल व |

| ऊष्म | श ष स ह |

| संयुक्त | व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र क्ष (क्+ष) त्र (त्+र) ज्ञ (ज्+ञ) श्र (श्+र) |

संयुक्त व्यंजन (Sanyukt Vyanjan)

ऐसे व्यंजन जो कि 2 या इससे अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपको बता दें कि “संयुक्त व्यंजन” में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन में हमेशा स्वर होता है।

व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र

| क्ष (क्+ष) |

| त्र (त्+र) |

| ज्ञ (ज्+ञ) |

| श्र (श्+र) |

आवश्यक पॉइंट

- हिंदी में वर्णों की गणना दो आधार पर की गई है एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। आपको बता दें कि उच्चारण के आधार पर वर्ण गणना को ज्यादा महत्व दिया गया है।

- हिन्दी में उच्चारण के आधार कुल वर्ण 47 होते हैं जिनमे से 10 स्वर और 37 व्यंजन है। 37 व्यंजनों में 35 हिन्दी के मूल व्यंजन हैं और 2

- आगत व्यंजन (ज़, फ़) हैं।

- क्ष त्र ज्ञ श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है।

- लेखन के आधार पर हिंदी में कुल वर्ण 59 होते हैं इनमे उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया गया है जो कि लेखन या मुद्रण में उपयोग किये जाते हैं।

हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर (Hindi Varnamala Chart)

यहाँ नीचे टेबल में हमने “हिंदी वर्णमाला” 52 सभी वर्णों को टेबल में दिखाया है। आप नीचे दिए गए हिंदी वर्णमाला के टेबल या चार्ट से सभी वर्णों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

हिंदी वर्णमाला में स्वर

| अ | आ | इ | ई |

| उ | ऊ | ऋ | ए |

| ऐ | ओ | औ |

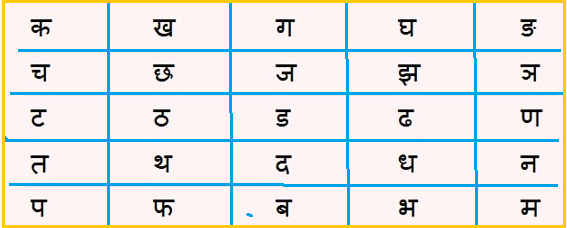

हिंदी वर्णमाला में व्यंजन

| क | ख | ग | घ | ड़ |

| च | छ | ज | झ | ञ |

| ट | ठ | ड | ढ | ण |

| त | थ | द | ध | न |

| प | फ | ब | भ | म |

| य | र | ल | व | |

| श | ष | स | ह |

स्वर किसे कहते हैं (Savar Kise Kahate Hain)

स्वर : ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिनका उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के नाम या नाक से बाहर निकलती है उन्हें स्वर (vowel) कहते हैं। आपको बता दें कि परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है लेकिन उच्चारण की दृष्टि स्वर 10 होते हैं।

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ

स्वर के प्रकार या भेद

स्वरों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है।

1. मात्रा / उच्चारण-काल के आधार पर

2. जीभ के प्रयोग के आधार पर

3. मुख-द्वार (मुख-विवर) के खुलने के आधार पर

4.ओंठों की स्थिति के आधार पर

5.हवा के नाक व मुँह से निकलने के आधार पर

6. घोषत्व के आधार पर।

1.मात्रा / उच्चारण-काल के आधार पर स्वर

ह्रस्व स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय या कम समय लगता है उन्हें ह्स्व स्वर कहा जाता है।

| ह्रस्व स्वर |

| अ इ उ |

दीर्घ स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक या दो मात्र का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है।

| दीर्घ स्वर | आ ई ऊ ए ऐ ओ औ औ |

प्लुत स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय (दीर्घ स्वरों से दूगना या हृस्व स्वरों से तीन गुना समय) लगता हैं उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को किसी को पुकारने या नाटक में किया जाता है। जैसे राऽम, ओ३म

2. जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर

अग्र स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग (जीभ का अगला) काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं।

| अग्र स्वर | इ ई ए ऐ |

मध्य स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जब भी मध्य स्वर का उच्चारण किया जाता है तो जीभ के मध्य भाग में कम्पन होता है। हिंदी में अ को मध्य स्वर माना गया है।

| मध्य स्वर | अ |

पश्च स्वर

ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ का पश्च भाग से या जिनके उच्चारण में जीभ के पिछला भाग क्रियाशील होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जब भी पश्च स्वर का उच्चारण किया जाता है तो इसमें जीभ के पिछले भाग में कम्पन होता है। इसलिए इन स्वरों को पश्च स्वर कहा जाता है।

| पश्च स्वर | आउ ऊ ओ औ आँ |

4. मुख-द्वार (मुख-विवर) खुलने के आधार पर स्वर

विवृत (Open)

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत (Open) स्वर कहते हैं।

| विवृत (Open) | आ |

अर्ध विवृत (Half-Open)

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं।

| अर्ध विवृत | अ, ऐ, औ, आँ |

अर्ध-संवृत (Half-close)

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध-संवृत स्वर कहते हैं।

| अर्ध-संवृत | ए, ओ |

संवृत (Close)

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत (Close) स्वर कहते हैं।

| संवृत (Close) | इ, ई, उ, ऊ |

4. ओंठो की स्थिति के आधार पर स्वर

अवृतमुखी

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होते, ऐसे स्वर अवृतमुखी कहलाते हैं।

| अवृतमुखी | अ आ इ ई ए ऐ |

वृतमुखी

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ वृतमुखी या गोलाकार हो जाते हैं उन्हें वृतमुखी स्वर कहते हैं।

| वृतमुखी | उ ऊ ओ औ आँ |

5. हवा के नाक व मुँह से निकलने के आधार पर

निरनुनासिक मौखिक स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हवा केवल मुँह से निकलती है उन्हें निरनुनासिक मौखिक स्वर कहते हैं।

| निरनुनासिक मौखिक स्वर | अ आ इ आदि |

अनुनासिक स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हवा मुँह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते है।

6. घोषत्व के आधार पर

घोषत्व के आधार पर स्वरों की बात करें तो बता दें कि ऐसे स्वर सघोष कहलाते है जिनके निकलते समय स्वरतंत्री

में जब कंपन उत्पन्न होता है। घोष का मतलब होता है “स्वरतंत्रियों में श्वास का कंपन”। आपको बता दें कि सभी स्वर ‘सघोष’ ध्वनियाँ कहलाते हैं।

प्राणत्व के आधार पर

सभी स्वर “अल्पप्राण” होते हैं क्योंकि उनके उच्चारण करते समय मुख से कम ही हवा निकलती है। अल्पप्राण में अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का मतलब है हवा।

व्यंजन (Consonants)

ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमे ‘अ’ स्वर मिला होता है।

“अ” एक ऐसा स्वर है जिसके बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि परंपरागत रूप से व्यंजन 33 होते हैं। लेकिन द्विगुण व्यंजन ड़ ढ़ को शामिल करने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है।

व्यंजनों का वर्गीकरण

स्पर्श व्यंजन

ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ो से निकलते हुए मुख के किसी विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, होठ, या दांत को स्पर्श करते हुए निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपको बता दें कि स्पर्श व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किए गया है जो कि निम्न हैं।

| कवर्ग | कंठ्य |

| चवर्ग | तालव्य |

| टवर्ग | मूर्धन्य |

| तवर्ग | दन्त्य |

| पवर्ग | ओष्ठ्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| वर्ग | उच्चारण का स्थान | अघोष अल्पप्राण | अघोष महाप्राण | सघोष अल्पप्राण | सघोष महाप्राण | सघोष अल्पप्राण नासिक्य |

| कवर्ग | कंठ | क | ख | ग | घ | ङ |

| चवर्ग | तालु | च | छ | ज | झ | |

| टवर्ग | मूर्धा | ट | ठ | ड | ढ | ण |

| तवर्ग | दांत | त | थ | द | ध | न |

| पवर्ग | ओष्ठ | प | फ | ब | भ | म |

कुछ विद्वानों द्वारा च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी माना जाता है.

घोषत्व के आधार पर

घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कम्पन

अघोष

ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आते हैं।

| अघोष अल्पप्राण | अघोष महाप्राण |

| क | ख |

| च | छ |

| ट | ठ |

| त | थ |

| प | फ |

सघोष

ऐसी ध्वनियाँ जिनके उत्चरण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे सघोष कहलाते हैं। आपको बता दें कि इनमे हर वर्ग का चौथा और पांचवा व्यंजन शामिल होते हैं।

| सघोष महाप्राण | सघोष अल्पप्राण नासिक्य |

| घ | ङ |

| झ | |

| ढ | ण |

| ध | न |

| भ | म |

प्रणय के आधार पर व्यंजन

प्राण का अर्थ होता है हवा। प्रणय के आधार पर व्यंजन को 2 प्रकार से बांटा गया है। अल्पप्राण और महाप्राण

अल्पप्राण

जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आते हैं।

| अघोष अल्पप्राण | सघोष अल्पप्राण | सघोष अल्पप्राण नासिक्य |

| क | ग | ङ |

| च | ज | |

| ट | ड | ण |

| त | द | न |

| प | ब | म |

महाप्राण

ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आपको बता दें कि इन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन शामिल है।

| 2 |

| अघोष महाप्राण |

| ख |

| छ |

| ठ |

| थ |

| फ |

Hindi Grammar Topics

| Alankar (अलंकार) |

| Anekarthi Shabd (अनेकार्थी शब्द) |

| Chhand (छन्द) |

| Ekarthak Shabd (एकार्थक शब्द) |

| Hindi Essay (हिंदी निबंध) |

| Karak (कारक) |

| Kriya (क्रिया) |

| Kriya Visheshan (क्रिया विशेषण) |

| Ling (लिंग) |

| Muhavare (मुहावरे) |

| One Word Substitution (अनेक शब्दों के लिए एक शब्द) |

| Pad Parichay (पद परिचय) |

| Paryayvachi Shabd (पर्यायवाची शब्द) |

| Pratyay (प्रत्यय) |

| Ras (रस) |

| Samas (समास) |

| Samuchchay Bodhak (समुच्चय बोधक) |

| Sandhi (संधि) |

| Sangya (संज्ञा) |

| Sanskrit Shabd Roop (संस्कृत शब्द रूप) |

| Sarvanam (सर्वनाम) |

| Shabd Vichar (शब्द विचार) |

| Tatsam-Tadbhav (तत्सम-तद्भव शब्द) |

| Upsarg (उपसर्ग) |

| Vachan (वचन) |

| Vakya (वाक्य) |

| Varnamala (वर्णमाला) |

| Vilom Shabd (विलोम शब्द) |

| Viram Chinh (विराम चिन्ह) |

| Visheshan (विशेषण) |

| Vismayadibodhak (विस्मयादिबोधक) |